ERROR13 a Imàgo: la bellezza che inciampa (e insegna a volare)

Dalla sommità della Scalinata di Trinità dei Monti, nel ristorante stellato dell’Hotel Hassler, ho attraversato il nuovo menu Primavera/Estate 2025 di Andrea Antonini.

Tasted by Adua Villa

La Scalinata di Piazza di Spagna non è solo un monumento: è un palcoscenico sospeso tra secoli di storia e sogni. Quando De Sanctis la disegnò nel Settecento, immaginò un teatro all’aperto in cui Roma potesse mettere in scena la sua vocazione alla bellezza. Da allora, su quei 135 gradini sono passati pellegrini e poeti, viaggiatori del Grand Tour e divi del cinema; Keats e Shelley hanno trovato qui un rifugio, e la città ha imparato a specchiarsi nella luce che sale e scende tra terrazze e prospettive.

Oggi, a guardia del sipario di pietra, l’Hotel Hassler osserva dall’alto, discreto e carismatico. E al suo ultimo piano, Imàgo è diventato la mia platea preferita per assistere a uno spettacolo diverso: un menu che non teme l’errore, anzi lo convoca sul palco per farlo evolvere in stile.

Il nome è già un programma: ERROR13. Non un vezzo, ma una dichiarazione. Andrea Antonini, chef romano alla guida di Imàgo, mette al centro il concetto che l’errore sia la base dell’evoluzione, la soglia da varcare per non restare fermi alle certezze.

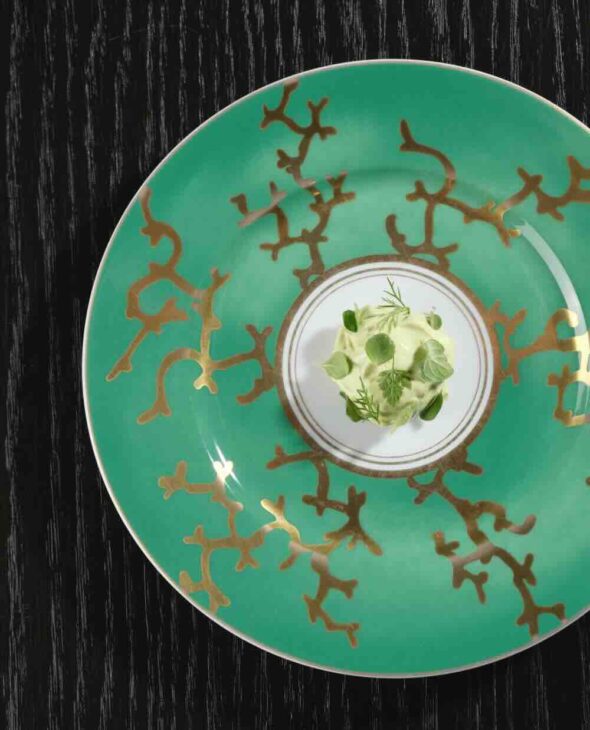

A rappresentarlo, una falena: simbolo di metamorfosi, di quella crescita piena che arriva solo dopo avere attraversato tutte le fasi, anche quelle scomode. Nelle sue parole, questa è una maturità che non chiude, che non mette limiti creativi, ma segna un nuovo inizio: ripensare ritmo, linguaggio, servizio, per rendere la cena fine dining agile, precisa, piacevole nel tempo. Un quick step che conserva l’eleganza del valzer, ma con un brio diverso. Porzioni più piccole, soprattutto nella prima parte, una certa aria da cicchetti e tapas che alleggerisce la mano e apre l’appetito del sorso successivo: meno e meglio. L’italianità resta come gesto e accoglienza, ma il baricentro si allarga al mondo: non più una “romanità” marcata, piuttosto un respiro internazionale tenuto insieme da stile e misura. Il tutto organizzato come un’opera in quattro atti e servito su porcellane di Limoges, con una stagionalità estrema capace di cambiare dettaglio in dettaglio mentre i mesi scorrono; e con i dolci che smettono di essere coda del percorso per diventare portate di rango, costruite insieme al team come veri main course.

Le luci della sala tagliano Roma di lato; la città sembra partecipare al menu con la stessa discrezione del pubblico colto. L’Atto I è un preludio pulito, vegetale, quasi una pagina di quaderno in cui si delineano la grafia e il respiro del racconto. Acetosella, mirtilli e mandorle: verde, essenziale, con una salsa fredda che solleva l’acidità e il frutto; piccoli “shot” di mandorla tostata, congelati, che scattano come punti di luce. Subito dopo, piselli e caviale: una nube montata dai baccelli, il verde fresco di piselli conditi e una cucchiaiata di Oscietra a fare contrappunto, senza alzare la voce. L’insalata estiva stringe la mano al caldo: pesche in brunoise e in gel, basilici diversi, capperi in forme multiple, un soffio di piccante nel gazpacho di pesca. Il gambero viola entra in scena con lattuga e mela verde: una “panzanella” che è quasi una citazione, la testa del crostaceo tostata per un olio in estrazione, un filo di limone, una salsa fredda e acida di lattuga a pulire. Il cetriolo di mare in salsa verde (oloturia affumicata, agrumi, peperoncino, erbe) è la parentesi marina più netta, ricoperta da un pil pil alla mentuccia: discrete volute iodate. E poi il fiore di zucchina, farcito non di ricotta ma di manzo crudo (battuto a coltello) e accarezzato da una XO sauce italianizzata, adagiato su bernese all’aglio e condito da una piccola brunoise di zucchine: un morso che gioca sull’idea di primavera carnivora. Il primo atto si chiude con un gesto di cucina circolare: pane con acqua di mele e “miele” di pane ottenuto da riduzione enzimatica del pane raffermo. Niente zuccheri aggiunti: la dolcezza viene dal grano che si ricorda bambino.

Nel Secondo Atto la musica sale un mezzo tono, mentre il sole scende dietro la chiesa della Santissima Trinità dei monti, e i riflessi aranciati si spandono sul nostro tavolo. Ed è qui che arrivano gli agnolotti di coniglio — minuscoli, precisi, “del plin” nello spirito — racchiudono ogni parte dell’animale, interiora comprese, con carota e zenzero che allungano il passo. Sotto, un gel di carota cruda viterbese; sopra, carote in pickle di zenzero; intorno, un estratto fresco di carota gialla infusa allo zenzero. Una variazione su un tema, riuscita. Gli spaghetti con fichi, lavanda e basilico sono un colpo di teatro: la salsa di fichi caramellati e sfumati al limone, i semini lasciati apposta per tattilità, un olio aromatico dalle foglie di fico, polvere di lavanda in chiusura. Primavera ed estate in un gesto unico, come un temporale caldo a luglio. Poi, la “pasta burro e parmigiano” che non è comfort ma architettura: brodo di pollo, croste di Parmigiano, burro affumicato, polline di fiori, albedo di cedro e zeste fresche, salvia a julienne, Parmigiano 120 mesi: rusticità colta, come una scala di De Sanctis percorsa di corsa e con rispetto. Con questi primi lo Chef ha voluto giocare con un gusto che va dalla quasi assenza di sapidità dove si svelano le note più dolci dei fichi maturi, fino a un buster sapido e deciso che irrompe e rimescola l’equilibrio nella pasta burro e parmigiano. E ci prepara alla parte successiva del menu.

La terza parte ha l’ampiezza del secondo atto di una sinfonia. L’astice va a braccetto con il mais: salsa di mais affumicato e tostato alla base, chicchi alla brace, paprika a sfiorare, lime siciliano e cipolla rossa a tener vivo il ritmo; l’astice, cotto al burro, viene panato con una panure al lime e finito con una bisque “schiumata” con acqua di mais. Croccante fuori, arioso dentro: una specie di contraddizione benedetta. Poi l’ossessione felice dello chef: l’animella. Marinata nel latte, maturata due settimane, scottata, passata al burro, baciata dalla brace, glassata con sambuco e aceto di Xeres; condita da pesto di capperi, pane croccante, fiori, un’ombra d’anice e gocce di burro tostato; sotto, una vellutata di vitello al sambuco che accende un registro quasi sinestetico. È un manifesto: tecnica alta, piacere assoluto, memoria che improvvisamente si fa presente.

I dolci non stanno in coda: stanno al centro. L’Atto IV è un trittico pensato come chiusura e rilancio. Verbena, melone e cetriolo è un predessert impalpabile: tartelletta di meringa alla verbena, gel di menta e limone, perle freschissime. Albicocca, mandorla, origano e aceto balsamico lavora su temperature e consistenze: brûlé di albicocca, biscotto alla mandorla, disco ghiacciato di frutto acerbo, brunoise di albicocche con olio, sale, origano e aceto tradizionale; granita di mandorla e aceto; un disco di caramello a sigillare il croccante. E poi, lei: Clarice. Il rimando è dichiarato: il silenzio degli innocenti e la sua falena, qui in cialda di cioccolato ecuadoriano dipinta e sagomata al millimetro. Sotto, yogurt di capra, gelato alla vaniglia, biscuit di mandorle e muscovado, more fresche e in gel, e — colpo di genio — una bernese al burro tostato che porta il linguaggio del salato nel gran finale. È un commiato che non si dimentica: la falena torna e chiude l’arco narrativo dell’esperienza, come il sigillo in ceralacca che apre il menu.

Il pairing firmato Alessio Bricoli è una passeggiata colta attraverso etichette che non fanno la ruota: dalla Carte Blanche di Louis Roederer a un Riesling Trocken Sur Lie (Gunth. Steinmetz), da Condrieu La Bonnette (Rostaing) a Albariño Balado (Zárate), fino ad Annamaria Clementi Rosé, Brunello di Montalcino Pietroso, Bolgheri Superiore Grattamacco, Malvasia delle Lipari Hauner e Sauternes Château Rieussec. Una tavolozza capace di passare dal cesello minerale all’ampiezza vellutata, sempre con l’idea di “accompagnare” — non di spiegare — ciò che succede nel piatto.

Tra un atto e l’altro guardo fuori. Roma si stende come una partitura di tetti, cupole, terrazze. In sala, il tempo è parte della regia: ERROR13 è “apparentemente lungo”, ma i tempi sono costruiti per lasciar vivere ogni boccone con ritmo brioso. Il servizio — guidato da Marco Amato — racconta senza sovrapporsi, spiega senza didascalie. La sala è stata perfetta. L’idea di Antonini è netta: sottrarre per far emergere l’essenziale, lasciare che la memoria di chi mangia completi il quadro. E, soprattutto, far sì che una cena non diventi un percorso a ostacoli, ma resti piacere: misura, precisione, leggerezza.

C’è una coerenza che mette pace. Imàgo è una stella Michelin dal 2008, e dal 2019 Antonini ha guidato il ristorante attraverso otto menu, restituendo alla cucina italiana e laziale una grammatica personale, oggi più ampia e internazionale ma senza dimenticare la Grande Bellezza che si vede dalle grandi vetrate. Il ristorante — completamente rinnovato nel 2006 — resta un luogo in cui panorama e gusto fanno la stessa cosa: allargano lo sguardo.

Quando il sipario scende e la sala si svuota, la scalinata sotto sembra ancora più teatrale. Penso alla falena: ai suoi voli incerti, alla perseveranza con cui cerca la luce. Penso all’errore come a una casa che non abbiamo il coraggio di abitare. E poi penso a questo menu che trasforma inciampi in stile, deviazioni in direzione. In fondo, la cucina matura non è quella che non sbaglia più: è quella che fa pace con la propria imperfezione e la sublima in gesto.

Roma, da quassù, non è mai stata così chiara. E io, scendendo i gradini del teatro di pietra, porto con me la sensazione più preziosa: non avere fretta di chiudere il libro. Resta la ceralacca del menu, lo scintillio salino del caviale, l’eco burrosa di Clarice. E la certezza che, a volte, l’eleganza è la traiettoria disegnata da un errore ben compreso.